Interview de Vincent Rouche (Compagnie du Moment)

« J'ai toujours eu l’impression ou le sentiment de la fragilité des êtres vivants, comme s’il fallait une énergie formidable pour qu’ils puissent tenir debout », disait Alberto Giacometti ( 1 ).

À l’instar des créatures filiformes de Giacometti auxquelles sa morphologie et sa démarche me font penser, Vincent Rouche est un « homme qui marche ». Toujours en quête de chercher le sens du mouvement qui nous anime, et le ressort de cette créature clownesque qui nous fascine. Quand Vincent commence à parler à François Deschamps de son parcours et de son travail, on sait que ce sera aussi dense que passionnant. Aussi n’hésitez pas à vous arrêter, à respirer, à réfléchir… avant de reprendre un bout de chemin avec lui. C’est-à-dire au rythme du clown, sans aller trop vite !

Dans cette interview réalisée pour La Grande Famille des Clowns, Vincent Rouche retrace d’abord les origines de son travail, puis les rencontres artistiques qui l’ont marqué et ont contribué à construire sa vie d’artiste et de formateur. Il évoque ensuite les affinités des artistes qui l’ont ému et inspiré. Il précise enfin la ligne artistique qu’il ne cesse d’explorer, puis la démarche pédagogique qu’il met en œuvre dans les formations qu’il anime.

Bon et bien c’est parti !

François Deschamps : « Vincent, je te connais en raison de ta fidélité déjà ancienne à ce petit village du parc naturel régional des Bauges, Leschaux, le repaire des "Nez fastes" où tu donnes régulièrement des stages. Ce qui m'a d'emblée plu dans ton travail, c'est l'articulation que tu fais entre trois aspects qui semblent se nourrir mutuellement : la création (tu viens de créer un solo intitulé "Le combat"), la recherche et la pédagogie.

Mais d’abord, une première question : d’où t’es venu le désir de clown ? »

Vincent Rouche : « Les origines ? Cela reste relativement une énigme pour moi. Cependant, je peux te raconter deux anecdotes qui me sont revenues… des années après avoir mis le nez pour la première fois.

Un jour, c'était en 2005, à l'issue d'une représentation de « Entre-nous soit dit », Thierry Lefèvre venait de jouer cette création mise en scène par Anne Cornu et moi-même. Je vois venir un monsieur d'un certain âge. Je reconnais le visage, mais je tarde un peu à mettre un nom.

« Bonsoir Vincent. Vous ne vous souvenez sans doute pas de moi. Je suis Monsieur Vincent, votre instituteur de 5e primaire. Vincent, je dois vous raconter quelque chose. En début d'année, à chaque nouveau groupe d'élèves, le premier devoir que je demandais était une rédaction dont le sujet était : que ferez-vous plus tard ? Quel métier ? Vous êtes le seul élève, je n'en ai jamais eu d'autres, à avoir répondu : clown. »

Je suis tombé des nues, j'étais stupéfait. Je ne m'en souvenais absolument pas. D'où venait que j'avais ce désir ? C'était donc inscrit !

Un autre événement. En Rhétorique (c'est ainsi que l’on nomme la Terminale en Belgique), chaque année il y avait la pièce de théâtre. Cette année-là, nous avions monté « Tueur sans gage » de Ionesco, et j'avais le rôle de l'homme ivre. Pour le jouer, je m'étais inspiré du sketch de Bourvil, « l'eau ferrugineuse ». Au cours des deux représentations publiques, j’étais parvenu à un tel état d’ivresse, dans le rythme et dans le grain de la voix, qu’à mon passage il y avait eu des rires et des applaudissements. Là aussi, ça avait complètement disparu de ma mémoire. Après plusieurs années m'est revenu qu'il s'était passé quelque chose à ce moment-là.

Étrange.

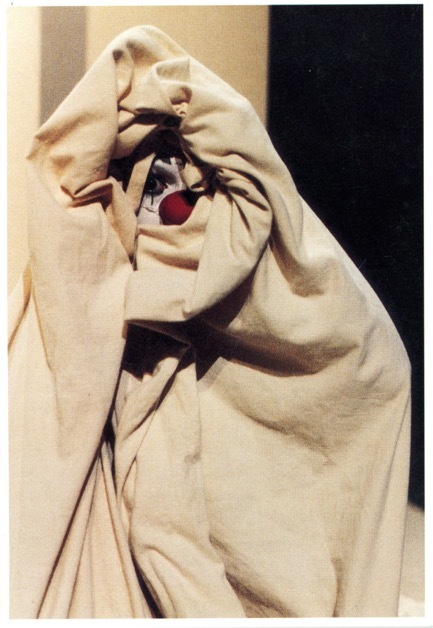

J'ai toujours aimé rire. En revanche, faire rire n'a jamais été pour moi une volonté première. Qu'il y ait des rires, que les gens soient touchés, oui. Le clown, dès le début, a donné de la sur-existence. La vie devenait à la fois plus grave et plus intense. Aujourd'hui, je constate que ce qui m'intéresse dans le clown, c’est cet « être » qui apparaît, qui n’est pas moi, qui vient pourtant de moi. C'est de disparaître littéralement au profit de cet être : la créature clownesque. Disparaître ! En fait, d’une certaine manière, ce qui doit s’effacer, ou plutôt laisser la place, parce que c’est toujours là mais ce n’est plus au premier plan, c’est l’être social. Quelque chose du paraître qui doit laisser place à quelque chose de l’instant, être dans l’instant. Il y a une sorte de conflit permanent entre cet être du dedans et l’être social.

Il y a quelque chose qui est là et qui est difficile à décrire. Nathalie Sarraute, qui est une source d’inspiration pour moi, parle des gens armés et des gens désarmés. Elle parle du personnage social armé jusqu'aux dents. Être désarmé, oui, je pense que c'est quelque chose comme ça qui m'attire dans le clown, profondément.

Désir de te lire un passage de ce livre( 2 ), tu veux bien ?

« Benmussa : — Tu as dit, tout à l'heure, que tu sentais à ta place un espace vide, comment expliques-tu ça ?

Nathalie Sarraute : — Je n'ai pas de sentiment d'identité. Je pense qu'à l'intérieur de chacun de nous, très profondément, nous sommes pareils.

Simone Benmussa : — Dans ces zones-là, qu'est-ce que c'est : « je » ?

Nathalie Sarraute : — à l'extérieur, je sais. Je suis moi, « je »... tout ce que tu voudras. On a plusieurs « je » sociaux qui vous représentent, mais à l'intérieur, je n'ai pas ce sentiment de ceux qui s'adorent, qui se retournent sur eux-mêmes, qui se regardent... il n'y a plus de « je ». Il y a en nous toutes les virtualités ».

Voilà. L'être désarmé. Ne plus vouloir être quelqu’un ou quelque chose. Ne pas savoir. Désirer l’inconnu. Un état d’idiotie.

Je me souviens d’une actrice, Stéphanie, qui quoi qu’elle entreprenne jugeait impitoyablement tout ce qu’elle produisait. Nous lui avons proposé, plutôt que de se fustiger à chaque fois, de mettre en jeu ces « personnages » invisibles, de les faire parler, de leur donner du corps. Est apparue alors une créature qui oscillait entre le plus implacable tortionnaire et un être abandonné à la joie libérée. Les tortionnaires étaient en elle tellement inscrits qu’elle a joyeusement nommé sa créature le Colonel. D’une certaine manière elle était devenue parfaitement idiote dans la mesure où les jugements devenaient source de jeu. Elle était devenue capable de livrer toute cette vie intérieure sans crainte. L’énergie contenue habituellement dans les résistances, les raideurs, transformée, fluidifiée, mise au service du jeu, donnait du mouvement. D’une certaine manière, travaillant à être proche d’elle, elle avait fait en sorte que ces personnages intérieurs n’avaient plus de prise sur elle. Elle les faisait danser, chanter, parler.

C’est un travail fou, vertigineux, très inconfortable, mais absolument nécessaire pour que la créature clownesque apparaisse, qu’elle puisse prendre corps. C’est une chose à laquelle chacun se confronte à des degrés divers.

C’est ce que je désire en tout cas. Pour moi-même d’abord. C’est aussi ce à quoi j’invite les stagiaires.

On peut citer Michaux aussi dans « Clown », un texte qui m'accompagne depuis très longtemps.

« Réduit à une humilité de catastrophe, à un nivellement parfait comme après une intense trouille.

Ramené au-dessous de toute mesure à mon rang réel, au rang infime que je ne sais quelle idée-ambition m’avait fait déserter.

Anéanti quant à la hauteur, quant à l’estime.

Perdu en un endroit lointain (ou même pas), sans nom, sans identité ».

Sans identité ! Plus besoin de revendiquer être quelque chose ou quelqu’un. Ou alors regarder tout ça avec tendresse, avec bienveillance et être dans l’aveu, dans l’instant donner à voir ces états d’être qui nous dépassent, toutes ces fissures, ces failles qui sont tellement humaines. Atteindre ça par moment est déjà incroyable. Dans les formations, accompagner les autres dans cette quête et assister à ces moments où certain-e-s naissent à ça, est une joie intense.

Mais la permanence, c’est le travail d’une vie. Pour ma part, ça fait plus de 40 ans que j’y travaille, et force est de constater que rien n’est jamais acquis.

Il y a cette histoire, tu dois la connaître, il y a longtemps qu’elle circule( 3 ) : un homme qui ne va pas bien du tout, il est très dépressif, va voir un psy pour parler, dans l'espoir d'aller mieux. Au bout d'un moment, le psy lui dit : « de l'autre côté de la ville, dans les faubourgs, il y a un cirque. Il paraît que le clown est formidable, vous devriez aller le voir ». Et l'homme de répondre : « le clown, c'est moi. »

Peut-être que je la réinvente un peu, mais je m'y retrouve dans cette histoire !

À l'époque, en sortant du lycée, je n'allais pas bien du tout. En dépression, sans désir avoué. Et c'est, je crois, le clown qui est venu me chercher, frapper à ma porte.

Que je fasse du théâtre et en particulier du clown est venu tout à fait par hasard. Mes parents allaient très peu au théâtre, au cinéma, écoutaient de la musique plutôt classique et ils avaient de l’intérêt pour l’architecture, la peinture, la sculpture, la lecture.

Alors le clown, je n'y avais jamais pensé. Ça n'a jamais été un rêve conscient. Mais quand il est arrivé dans ma vie, j'ai senti tout de suite que quelque chose se passait. »

FD : « Précisément, il se passait quoi ?

VR : « Comme je l’ai déjà évoqué tout à l’heure, le souci qui était premier de « devoir être quelque chose ou quelqu’un » au sens social, est devenu secondaire. Cela a à voir avec l’image de soi, le regard des autres. Petit à petit, j’ai appris à vivre davantage dans l’instant, en accord avec ce qui est et non avec ce que je voulais qui soit.

A cette époque, j’avais souvent en moi l’image du saut en hauteur et d’une barre toujours placée trop haute. À partir du moment où je me suis rapproché de moi, où j’ai diminué mes prétentions, je peux dire que j’ai sauté plus haut sans plus trop me préoccuper de la hauteur de la barre. Si je poursuis l’analogie, je me suis occupé davantage de l’organisation du mouvement et du fait de respirer avant le saut que du fait de réussir le saut lui-même. De ce fait, les moments d’apnée sont petit à petit devenus plus conscients, et il m’est devenu possible de désamorcer ces tensions inutiles. Dès lors, il y a eu plus de fluidité, de tranquillité, de légèreté. Bon, ça ne s’est pas fait en un jour, hein !

Et j’ai mis longtemps à prendre conscience, à pouvoir dire, décrire cette vie intérieure.

Quand on développe la capacité d’observer les choses telles qu’elles se présentent, telles qu’elles apparaissent, alors qu’elles ne sont qu’esquissées, il est question de se laisser porter, de les accompagner et de se laisser guider par quelque chose qui est plus fort que soi. Mais ce plus fort que soi est dedans, déjà là, latent. Il faut apprendre à lire, se lire, et à laisser sourdre ce « ça » qui déjà est là. Et cela donne une joie d’une intensité rare quand on y arrive ! »

FD : « Tu en étais... à la sortie du lycée »

Après l'école, j'ai commencé à faire des stages, comme ça, sans trop savoir. Le premier, je le dois à ma mère. Eh oui, merci maman ! Elle a dû se dire que ça allait me sortir un peu de la morosité et elle ne s'est pas trompée. C'était un stage de mime. Du mime à la Marceau. J’en ai fait cinq jours, n’en ai plus jamais fait par la suite, mais c’est une approche qui m’a donné un sens de la précision du geste, du signe, qui ne m’a jamais quitté.

L'année d'après, j'ai fait un stage de clown, avec un vieux de la vieille du cirque. Il nous le faisait aborder par toute une série de clichés, de trucs, de cabotinages : comment se prendre les pieds dans un tapis imaginaire et chuter, le coup de la gifle où l'on frappe dans les mains, qui se voit de loin et auquel tu ne crois pas du tout, mais que tu fais quand même parce qu'il n'y a que ça, et que tu ne sais pas.

L'année d'après, il y a eu Mario Gonzalez.

Entre-temps, j'avais un peu mordu à l’hameçon : j'ai pris un cours avec Guy Ramet( 4 ) au rythme d'un week-end par mois pendant deux ans. Un type formidable, Guy. Il était dans la mouvance de Jacques Lecocq, donc un travail d’expression, avec notamment des jeux divers, masqués : neutres, larvaires, expressifs, etc.

Et durant ces années-là, seul dans mon coin, j’ai travaillé quelques techniques : jonglage, corde molle, monocycle (le petit et la girafe), etc.

Mais, l'année d'après donc, il y a eu un stage de clown avec Mario. »

FD : « Peux-tu me parler de ta rencontre avec Mario Gonzalez et du travail que tu as mené à ses côtés durant une dizaine d'années ? »

VR : « Là, tout d'un coup, il y avait un type devant nous qui avait de l'intuition. Moi j'étais revenu avec tous mes clichés, mais lui il te faisait travailler à justifier le moindre geste, le moindre mot, la moindre action. Et on a vu les trucs les plus bateau qui commençaient à « marcher », à faire rire.

Mario donnait du cadre pour que les improvisations ne partent pas dans toutes les directions. Il inventait des règles. Un cadre et des règles de jeu. On ne pouvait plus faire tout à fait n'importe quoi. C'était un travail structurant. Il y avait là un clown qui commençait à avoir du « corps ». »

FD : « Quelles étaient ses sources pédagogiques ? »

VR : « Voilà son parcours d’artiste, si je me souviens bien et dans les grandes lignes : dans son pays d’origine, au Guatemala, il faisait du théâtre, notamment de marionnettes. À son arrivée en France, il va très vite se retrouver en contact avec Bernard Dort, Jacques Lecoq, Ariane Mnouchkine. À ma connaissance, au théâtre du Soleil de 1967 à 1978, il sera dans les spectacles "La cuisine", « Les clowns » et jusqu'à « L'âge d'or » et au film « Molière ». Travailler avec toute cette troupe de la première époque du Soleil a dû être une sacrée aventure.

Moi, je l’ai rencontré en 1977, lors d’un stage qu’il encadrait en Belgique, à l’Académie Internationale d’été de Wallonie, appelée aujourd’hui AKDT.

Au cours des quelques années durant lesquelles j'ai suivi son travail, je l'ai assisté dans des mises en scène, dans les cours ou les stages qu'il donnait, notamment au CNSAD (Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique). Je l'ai suivi en Allemagne, en Suède, en Italie et, bien sûr, en France. J'ai pu assister à l’émergence d’une partie de sa pédagogie : voir la naissance d’exercices et de règles, assister à leurs évolutions par nécessité.

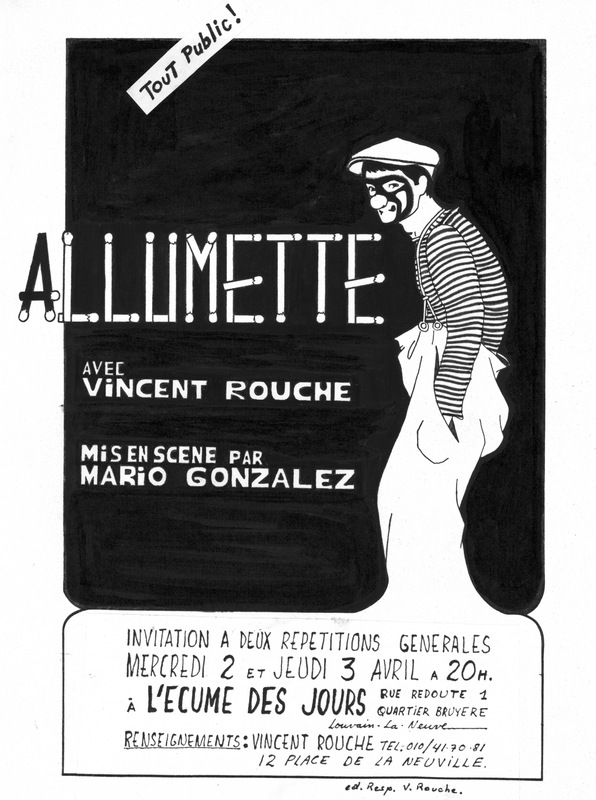

Un jour, en 1980, je lui ai demandé de me mettre en scène. Je n'avais pas d'argent, je lui ai dit que je le paierai sur les tournées. Ce que j'ai fait. Nous avons créé « Allumette ». Un solo de clown qui a tourné pendant presque trois ans. Cela a été une expérience extraordinaire. J'étais sidéré de ce qui m'arrivait. Ça a été une école véritable. J’ai littéralement été projeté dans le monde du théâtre. Au début le nom de Mario y était pour beaucoup, bien sûr. Après six mois, je me suis retrouvé au Festival d’Avignon off (qui n’était pas du tout organisé comme aujourd’hui, il devait y avoir à peu près 70 spectacles dans des garages vaguement aménagés). Quelques mois plus tard, il y a eu un événement proposé par Jack Lang, « Coup de théâtre dans le métro ». J'ai joué dans la station Aubert où il n'y avait pas les boutiques qu'on voit aujourd'hui (une scène avait été aménagée, il y avait un monde fou) ; puis au petit TEP qui a été détruit, qui était à l’emplacement de l’actuel Théâtre de la Colline, ou encore au Festival de théâtre pour l’enfance et la Jeunesse en Belgique… Et surtout, j’ai joué le spectacle dans des lieux perdus, des granges, des salles des fêtes, devant des gens qui n’allaient jamais au théâtre, avec lesquels j’avais le temps de partager un verre après la représentation… Je garde la mémoire de ces lieux-là, de ces rencontres, comme d’une aventure unique qui m’a vraiment ravi. Mon école, c’est ça.

Par la suite, je lui ai demandé d'autres mises en scène et, notamment, il y a eu « Des clowns » qui a été programmé en 1989 au Festival du Printemps des comédiens, ainsi qu'au Festival d'Avignon à la Chapelle des Pénitents Blancs. Et puis, avec l'AFAA( 5 ), nous sommes partis deux mois en tournée au Moyen-Orient. C'était en 1990, six mois avant la première guerre du Golfe.

« Des clowns », c'était un spectacle d'improvisation tout à fait original pour l’époque. Avec deux comparses, canadiens tous les deux, Marc Proulx et Normand Fauteux, nous avions travaillé à toutes sortes de codes de jeu qui nous permettaient de proposer des séquences d’acrobatie (Marc était acrobate), de danse (Normand venait aussi de la danse), de chant, de mime et de biens d'autres choses. Quant à moi, sans être spécialiste de rien, j’étais assez polyvalent. On se disait comment on allait entrer et comment on allait finir, mais pour le reste on ne savait pas ce qui allait se passer.

Dès le début des répétitions, il y avait des séances publiques. Les gens avaient l'impression que nous avions six mois de travail derrière nous. Ça m'a toujours étonné. Les règles que nous avions en commun agissaient. Elles n’étaient a priori pas visibles, mais on pouvait sentir que quelque chose régissait la vie au plateau.

En fait c’est un peu comme un prestidigitateur qui répète longtemps ses gestes, ses manipulations. Quand on le regarde, on se dit « c’est magique ». Pour la musique, c’est pareil, il y a le travail des gammes, des structures, etc. et la magie opère.

Sur la scène, la plupart du temps, les actrices et les acteurs ne se connaissent pas, viennent d’horizons différents, ils ont été formés différemment… Ils ont peu de codes en commun. Avoir des codes communs permet de se lire soi, de lire l’autre, de lire le public, de devenir lisible, d’envoyer des signes clairs. Il y a moins de confusion. »

FD : « Tu as ensuite commencé à te forger ton propre chemin, notamment avec Anne Cornu, vous avez créé tous deux la Compagnie du Moment. Les outils de l'art du clown, tu n'as de cesse d'en chercher le sens : comment te les es-tu appropriés, comment en as-tu inventé d'autres ? »

VR : « Cette période de travail avec Mario m'a convenu un temps, pour ce que j’ai pu prendre : comme je l’ai déjà dit, j’étais soit acteur, soit assistant. Cependant, petit à petit, j’ai ressenti un manque.

Dans la pratique, le sentiment qui était le mien à cette époque, je dis bien le mien, était que, souvent, l’exigence était axée sur le fait de la règle pour la règle. Il manquait pour moi un rapport plus présent à l’écriture. J’ai ressenti le besoin de me retrouver seul avec toute cette matière, le besoin de mettre des mots sur les sensations, d’ouvrir les sens.

« Va dans ta cave », m'a dit plus tard un ami. Je pense que c'est très profondément de cela dont j'avais besoin. Aller dans ma cave, fréquenter les profondeurs, les « états latents » dont parle Claude Régy( 6 ).

Il m’a fallu du temps, un long temps : questionner, penser dans le détail, se réapproprier les outils, parler le travail, la pratique. Questionner la valeur symbolique, métaphorique des règles. Comment agissent-elles ?

En quoi pratiquer certaines de ces règles peut modifier profondément le rapport entretenu avec le quotidien de la scène, voire avec le quotidien tout court ?

Comment ces règles permettent-elles de plonger dans une intimité de l'instant, dans un rapport qui en retour permet de moins se perdre face à l'immensité des possibles ?

Comment permettent-elles de gagner en conscience ?

Enfin, comment peuvent-elles disparaître totalement, devenant outils secrets, au service de l’inattendu, de l’inespéré ?

Tout cela pour qu’elles soient au service d'un propos, d’une narration. D’un désir d'écriture. Qu’elles offrent la possibilité d’une pensée au coeur de l’action.

Tout cela sur le plan du jeu pour l’acteur que j’étais, de la capacité à écrire, mais aussi dans le rapport à la transmission.

C'est au début des années 1990 qu’une bascule a eu lieu et qu’avec Anne Cornu( 7 ) et Laurence Camby( 8 ), nous avons, en France, créé la Compagnie du Moment( 9 ).

Si je me souviens bien, c’est en 1992 que j'ai proposé un atelier de recherche. J'ai lancé un appel et six personnes ont répondu : six comédiennes.

J'ai proposé à Anne d’y assister. Je l’avais rencontrée, dramaturge sur la production de « As you like it », mis en scène par Marc François, dans laquelle j’étais acteur. Marc était dans son travail très proche de Claude Régy, il avait été son élève au CNSAD.

J'ai dit : bon, on va faire du clown, mais j'avoue ne plus trop savoir ce que c'est. Voilà des nez, allez-y. Pas d'exercices particuliers, pas de règles de jeu, rien.

J’ai donc laissé les exercices, les règles que je connaissais de côté. Elles ne sont revenues par nécessité que plusieurs mois, voire plusieurs années après, au fil du travail.

J'avais le désir de voir émerger la créature clownesque à partir du presque rien. Assister à l’origine des choses. À l’émergence du rire. Voir le rire surgir, sans forcer, sans vouloir faire rire.

D’où vient qu’on rit ? D’où vient qu’on est touché ? »

FD : « Sans vouloir faire rire ? »

VR : « Oui, « vouloir » dans le sens de forcer les choses, dans un rapport de séduction au public comme c’est si souvent le cas. Dans le sens d’un jeu volontariste, où le surjeu et le cabotinage sont partout, où le maître mot est : énergie, énergie ! Mais ce mot est la plupart du temps pris comme une invitation à l’hyperactivité, et ça a pour effet d’ôter tout relief, une sorte de nivellement qui plafonne tout le temps. C’est un peu comme un coeur qui battrait à 180 pulsations par minute tout le temps. Alors, dans le public, on s’épuise.

En réalité, oui, nous travaillons à ça malgré tout, « vouloir faire rire ». C’est une question de manière. J’aime énormément, du presque rien, de l’intime... voir surgir la truculence, l’énormité, par nécessité, par « plus fort que soi ». Et, enfin, voir le rire et toutes sortes d’émotions surgir. J’aime ces contrastes ! »

FD : « Et d’où vient que l’on rit, alors ? »

VR : « Oui, c’est une question que je pose souvent dans les formations.

D’où le rire émerge-t-il ? Qu’est-ce qui s’est passé sur la scène pour que dans le public les émotions circulent, que nous soyons touchés ?

En effet, il y a un travail subtil de manipulation de l’espace, du rythme, de la durée, qui agit sur le regard du public.

C’est un travail d’une grande précision, c’est de l’horlogerie fine ! Un prestidigitateur travaille des années ses tours, ses jongleries, avec toutes sortes d’objets, puis un jour, il arrive devant nous et on assiste à quelque chose qu’on appelle « magie ». Public, on ne comprend pas ce qui se passe, on est dans l’illusion, on y croit, mais on sait qu’il y a un travail considérable pour y arriver, et littéralement ça nous ravit.

Il y a un endroit où le clown m’émeut, me met en joie, où, spectateur, je me fais avoir comme un enfant par ce à quoi j’assiste. Il y a une part d’énigme, quelque chose qui me dépasse. La plupart du temps, ça se passe quand je ne m’attends pas à la résolution d’une action en cours, quand l’actrice ou l’acteur, derrière le nez, a travaillé, m’a laissé en suspens, a décalé mon attention, m’a amené à un endroit inespéré.

Mais je reviens à ce que j’évoquais tout à l’heure, à propos du presque rien, de l’intime.

À la fin des années 70, avoir vu des spectacles de Claude Régy m’a donné ce désir-là, d’aller au plus profond.

Aller à l’essence et sortir des trucs, des petits systèmes, des croyances qu’on se donne, derrière quoi on se protège, et partir du presque rien. Sortir des effets, de l'agitation, des maniérismes, de l'idée des choses, être efficace, réussir, tout ce derrière quoi l’on se planque.

Il y a une densité d’existence qui doit être trouvée pour qu’on puisse la voir apparaître, la créature clownesque.

Quand derrière le nez la personne s’agite, qu’on voit qu’elle se planque derrière toutes sortes de procédés, on ne voit plus qu’elle, il n’y a plus de place pour la créature clownesque. Et dans ces cas là, il m’arrive de me demander si le nez est encore nécessaire. Mais d’autre part, si on va au bout des choses, pleinement conscient de ce qu’on donne à voir et à entendre, la créature peut émerger de tout et de n’importe quoi.

Je reviens à l’atelier avec les six actrices, à ce qui se cherchait-là : Anne a pris sa place dans le travail. Suite aux improvisations, elle donnait son point de vue et a mis en place un exercice qu’on a appelé « l’histoire du jour ».

L’histoire du jour. À partir d’événements du quotidien, on pourrait dire presque banals, apparemment anodins, qui laissent une trace, une sensation le plus souvent ténue, une sorte de coup d’épingle, de petit séisme qui a eu lieu, un tropisme dirait Sarraute. Sans qu’il y ait chronologie dans la narration, évoquer l’événement, un peu comme un instantané de cinéma et mener l’enquête.

Mener l’enquête : il y a dans le temps du « dire » comme une dialectique qui s’installe entre ce qui est posé, vécu, senti : les mots, le grain de voix, les lapsus, le suspens, les silences, les gestes, ou encore les sons ambiants, la luminosité, la caresse de l’air, la température, etc., mais aussi ce qui est convoqué : les images, les pensées, les souvenirs, les évocations qui traversent l’esprit… Des allers-retours entre tout ce qui est là et qui fait la vie sur un plateau, toutes ces choses qui font que d’un instant à l’autre, la pensée évolue, les mots se cherchent.

L’on cherche à entendre ce qui est dit, on cherche à voir comment les choses se font écho, les unes par rapport aux autres, on fait le tri, on ne dit pas tout, on sélectionne, on questionne, on cherche à savoir quel est le sujet, qui n’est pas nécessairement l’image du début. Avec les mots, on tente de dire quelque chose de ce qui se découvre, il y a quelque chose qu’on découvre et qu’on ne soupçonnait pas au commencement.

Aller et venir entre ce qui se dit et ce qui se vit dans l’instant du dire. Aller et venir entre les temps présent (celui du dire), passé (celui du coup d’épingle) et futur (ce que ça devient, notamment du fait de raconter tout cela dans le contexte même de l’exercice).

Mais il me semble qu’on ne peut le comprendre profondément qu’en le pratiquant longuement.

Ce qui est clair, c’est que ça amène les actrices et les acteurs à un état d’écoute intérieure tout à fait nécessaire à la vie de la créature clownesque. Plusieurs ont témoigné avoir été amené-e-s à l’écriture par cet exercice.

Cette collaboration avec Anne nous a menés à la création de « Toute l’eau du déluge n’y suffira pas » pour laquelle on est parti du livre « Fragments d’un discours amoureux » de Roland Barthes, il y avait 7 clowns : 4 femmes et trois hommes.

C’est aussi l’époque où, avec Laurence Camby, j’ai mis en scène « Embarquez-les », un spectacle avec cinq femmes clowns. Ce fut une belle aventure : des clownes à la parole balbutiante, essentiellement physiques et sensationnelles, et nous avons eu la joie de pourvoir tourner en Europe mais aussi dans les Alliances françaises en Inde, en Asie du Sud-Est, en Afrique de l’Ouest. »

FD : « Après le décès d'Anne, tu as poursuivi seul ton travail… et enseigné notamment dans des conservatoires et des écoles supérieures (actuellement au conservatoire de Mons en Belgique). Peux-tu me citer quelques-uns de tes élèves que nos lecteurs pourraient connaître ? »

VR : « Ah oui, les conservatoires, les écoles.

Depuis ce mois de janvier 1980 où j’ai commencé à transmettre, j’ai été invité à donner des séminaires dans certaines grandes écoles à Bruxelles et à Strasbourg. Puis quand Anne m’a rejoint, ensemble, ça a été Lausanne, Paris, Montpellier, Toulouse, Saint-Étienne… le plus souvent plusieurs saisons de suite.

Également, j’ai toujours organisé mes propres formations.

Ça fait beaucoup de personnes croisées, en effet, qui venaient pour la plupart des métiers du spectacle vivant, ou qui s’y destinaient, mais pas seulement : il y a eu du personnel soignant, des banquiers, artisans, psychanalystes, journalistes, enseignants, comptables, etc., il y en a eu de tous âges et de toutes conditions. C’est vraiment riche en rencontres. Les motivations étaient diverses, plus ou moins orientées vers le théâtre ou vers le social (hôpitaux, Ehpad, etc.).

Et ce sont donc des élèves qui, après avoir participé à de nombreuses semaines de formation, sont devenu-e-s des partenaires, tant comme intervenant-e-s dans les formations, que, pour certain-e-s, comme clown-e-s dans des créations. À chaque fois, je leur ai confié un moment de formation, une carte blanche, pour amener le travail dans la spécificité qui était la leur.

D’abord il y a eu Isabelle Pinon et Éric Lyonnet. Isabelle, danseuse et chorégraphe, propose un travail sur le mouvement, le « corps dansant » et le rapport à l’espace. Eric Lyonnet, musicien percussionniste, propose un travail sur le rythme et l’écoute.

Je veux rendre un hommage singulier à une autre personne qui fut présente également. Maryse Hache qui, elle aussi, après avoir participé à de nombreux stages, est venue prendre le rôle de « marraine » des clowns. Sa créature clownesque était d’une extrême délicatesse et sensibilité. Elle avait dit un jour avoir compris à quel point tout était dans le détail, dans ce qui était donné à voir et à entendre sur le plateau, que là était l’essence du travail. C’est ça qui, sur le plateau, rendait la vie claire et lisible, qui faisait l’histoire qui se raconte, qu’il y avait moins de confusion entre l’histoire qui se raconte et celle qu’on croit raconter. En tant que marraine, elle devenait un peu, je pourrais dire, comme une accoucheuse : quand sur le plateau une personne se trouvait en difficulté, elle entrait en scène et venait, avec tact et discrétion, d’un mot ou d’un geste, ou de sa simple présence, révéler ou relever un détail, un manque, ce qui avait pour effet de redonner de la vie à ce qui se passait là, sur la scène.

Maryse nous a quittés quelques semaines avant qu’Anne à son tour ne tire sa révérence.

Après le décès d’Anne, j’ai continué seul et avec d’autres pour certains stages. Aujourd’hui il y a toujours Isabelle et Éric. Et Nathalie Rjewsly nous a rejoints. Nathalie est comédienne et travaille à partir des autrice.eur.s contemporain.e.s et classiques. Elle a repris l’exercice d’écriture par l’oralité, « l’histoire du jour », et accompagne aussi les clowns dans l’écriture au plateau.

Ces différents apports sont indispensables à une présence en scène structurante qui prend en compte l’espace, le volume, les directions et orientations, les amplitudes, les grandeurs, les rythmes, les tempos, les structures, mais aussi les sensations, les émotions, la gravité, la verticalité, l’équilibre et les déséquilibres, le souffle, le grain de la voix… Explorer tout cela en profondeur, en prendre conscience, savoir en jouer au bon moment, rend libre.

Le geste précis, le bon outil, la bonne action. Pour un signe clair, lisible. En découle une vie plus intense parce que moins confuse.

Il y a quelque chose comme ça dans l’usage que l’on peut faire des règles du jeu une fois intégrées. Si l’on en fait un système, si on dogmatise, dans le sens de les utiliser partout à tout moment, elles deviennent visibles, elles deviennent la forme et c’est foutu.

Sur une scène de théâtre et a fortiori encore plus dans la forme clownesque, la mort symbolique guette. Dès que l’on sent un tant soit peu que l’acteur s’enferme dans un système, quel qu’il soit, c’est mort : et il est probable que le spectateur commence à s’ennuyer, commence à compter les projecteurs, on ne rêve plus. »

FD : « Peut-on maintenant évoquer tes affinités dans les domaines du théâtre (Peter Brook, Claude Régy) et du clown : Jacques Lecoq, et puis plus récemment François Cervantès ».

VR : « Mes affinités ? Aujourd’hui, les personnes avec lesquelles je sens une affinité dans cette quête clownesque et théâtrale, ce sont Catherine Germain et François Cervantes. Je n’ai pas travaillé avec eux, si ce n’est d’avoir participé à deux reprises à des masterclass qu’ils offraient, des moments riches ; et puis d’avoir vu des spectacles et d’avoir lu le livre « Le clown Arletti, vingt ans de ravissement ». Je les cite régulièrement dans mes stages.

Et puis, il y a eu des spectacles qui m’ont touché : celui de Bonaventure Gacon, « Par le boudu ». Il y a eu la première équipe de Litsedei qu’on a pu admirer dans les années 90. Il y a Léandre que je n’ai vu que dans un de ses spectacles. Un spectacle des Matapeste aussi il y a quelques années : « Jonny Berouette ». Et puis un autre plus récent : « 3 clowns », que j’ai trouvé très intéressant dans l’audace, la tentative de retrouver la truculence de ce qu’on imagine que pouvait être celle des grands clowns de cirque d’une époque quelque peu révolue et à réexplorer, réinventer justement. Bien sûr il y en a d’autres, je ne peux pas tous les citer.

Côté théâtre, oui, en effet, il y a des affinités, j’ai parlé tout à l’heure de Claude Régy, mais il y a aussi Peter Brook, Tadeusz Kantor, Pina Bausch, Maggy Marin. Par exemple aussi la troupe « Les Mirabelles » avec Nini Crepon dans « Blanchisserie Blanche », Tardi dans « Mine de plomb - Chiures de gomme » fait écho à ce spectacle que j’ai vu dans le Off en 1980. Il y a une vie, une intensité, une profondeur, qui m’atteignent à chaque fois.

Quand je regarde des clowns, au cours d’un spectacle ou dans le cadre d’une formation, j’ai envie de voir une présence honnête, sans tricherie, sans esquive, dans une vérité de l’instant, mais en travail, en écriture.

C’est paradoxal. L’acteur est souvent trop volontariste, parce qu’il croit qu’il sait. Dès lors, le plus souvent, il en reste à l’état d’idée, c’est à dire que son étonnement n’est pas offert, tout va de soi, tout est convenu. Et ça ne passe pas.

« Il n’y a pas de part de maîtrise. Dès qu’on commence à croire qu’on détient une maîtrise, on tombe dans un précipice. On est précipité.

Je pense de plus en plus – ça fait un demi-siècle que je travaille – que l’essentiel, c’est ne pas savoir.

Savoir ou croire savoir, c’est choisir une voie, celle de ce savoir-là sur ce point-là. C’est forcément étroit. En se mettant en situation de ne pas savoir, on s’ouvre à l’infini. C’est pourquoi la mort, qui est de l’inconnu et de l’infini – de l’infiniment inconnu –, est objet de poésie. Elle est au centre de mon travail ».( 10 )

Quelque chose se passe quand tout n’est pas dit, ou trop dit. Quand il reste une part d’énigme dans le jeu.

Curieuse alchimie. D’une certaine manière il n’y a rien à faire. Si ce n’est de développer la capacité d’observer le monde du dedans qui est en lien avec le monde du dehors et de laisser advenir, d’accompagner : toujours il y a ce qui déjà joue, est en jeu en nous et hors de nous. S’effacer au profit de la créature.

Par exemple, à partir d’un simple geste : quand on est en présence d’un bras, d’une main qui s’écarte du corps et se lève vers l’avant. La première lecture de ce geste reste généralement convenue et la personne qui se trouve en face fait un geste analogue et pense : tiens, il veut qu’on se serre la pince. Mais si on prend le temps de regarder le geste pour ce qu’il est, le dessin du corps dans l’espace, dans le volume : juste un bras avec la main au bout qui s’est légèrement écartée et plus ou moins tendue dans une direction, et qu’on se pose des questions au-delà du convenu : mais d’où vient que ce bras, cette main, se sont ainsi levés ? Qu’est-ce que ça fait là ? Qu’est-ce que ça va devenir ? Et pour peu qu’on se décale pour regarder, la lecture peut être bien différente. Peut-être ce geste donne-t-il une direction, désigne-t-il quelque chose… ? Et si la main est orientée paume vers le plafond ou vers le sol ou encore différemment, les questions seront encore autres.

On ne sait plus. On attend. Ça joue dedans. Quelque chose joue, il n’y a rien à faire, qu’à suivre. D’où la suite va-t-elle venir ? Qu’est-ce que ça va devenir ? Cette radicalité-là. Et là, il y a la joie qui arrive. Une joie très profonde d’être dans la poésie, d’être la poésie. »

FD : « La ligne artistique que tu explores s'appuie sur la voix, " l'état d'écriture au plateau" (le rapport à la langue), et sur la notion de mouvement. J'aimerais que tu me dises à ce sujet pourquoi tu t'es intéressé et formé à la Méthode Feldenkrais, dont tu es praticien. »

VR : « Très tôt j'ai été sensible à ce qu'on peut appeler l'usage de soi. C'est une notion dont on parle dans toutes ces méthodes qu'on dit d'éducation somatique( 11 ). La performance en tant que telle ne m’a jamais vraiment intéressé. Pourtant, j’ai bien fréquenté certaines pratiques qui étaient vraiment axées sur la performance, mais ce que je voulais c’est comprendre le chemin, les processus, notamment celui de l’apprentissage.

En 1983, je suis tombé sur le premier livre de Moshé Feldenkrais traduit en français, au titre improbable : « La conscience du corps, la santé en douze leçons », édité chez Marabout. À sa lecture, j’ai été tout de suite inspiré. Il y avait là une méthode, profonde, claire. J’ai découvert que j’étais déjà dans l’esprit, mais je ne le savais pas.

Dans ce livre, il y avait des phrases comme celle-ci :

« En reconnaissant notre insignifiance, le peu d’importance de ce que nous pensons, faisons ou ne pouvons faire, nous nous retrouvons en pleine maîtrise de nous-mêmes devant les limites potentielles de nos capacités. Cet équilibre fragile, que l’on abandonne à chaque action puis récupère à la suivante, est l’essence même de la maturité humaine ».( 12 )

Mais qu’est-ce que la Méthode Feldenkrais ? C’est une méthode de Prise de Conscience par le Mouvement (PCM) et d’Intégration Fonctionnelle (IF). La Méthode Feldenkrais propose, par le mouvement, en (re)cherchant la qualité du geste, de l’organisation, de (re)trouver des espaces de liberté tant physiques que mentaux. Elle propose de reconnaître au travers de nos manières habituelles d’agir ce qui nous limite et, par le biais des parties qui sont plus libres, de regagner la mobilité du tout. Dans ce corps plus « libre », au cœur de la sensation et de l’imaginaire, quand le geste s’esquisse, que le son surgit, la personne s’autorise à les reconnaître car elle sait qu’elle peut les accompagner, les déployer, les offrir. Il en découle une plus grande efficacité des mouvements, une plus grande mobilité et flexibilité, l’amélioration de la posture, une meilleure respiration, la réduction du stress, des tensions, de la fatigue, une diminution des limitations, voire des douleurs, plus de confiance en soi… Et pour un acteur, cela va amener à une expressivité plus précise, plus fine, plus claire, plus sensible, et donc plus lisible.

Ma manière de penser la transmission a été complètement imprégnée de cette méthode qui est révolutionnaire par rapport aux modes classiques d’éducation et d’apprentissage.

Pour la plupart d’entre nous, il semble vraiment difficile de changer de comportement. Le fonctionnement habituel qui est partout, dans nos manières de bouger, de parler, de penser, nous limite. Dans cette méthode on ne met pas l’accent sur le mouvement lui-même, mais sur la manière dont on s’y prend pour l’effectuer. On s’y donne les moyens de l’autonomie. J’aime bien cette citation :

« La seule certitude dans nos schémas comportementaux est notre croyance qu’ils sont constants ».( 13 )

Ces états de conscience, c’est entre autres ce que j’appelle l’état d’écriture, c’est-à-dire un état qui permet à la fois de se lire soi, de lire l’environnement, de faire des allers-retours entre le monde et soi, de lire ce que l’on produit, d’être à la fois spontané, mais en même temps d’être capable de sélectionner pour que le moindre geste, son, grain de voix, mot, bout de phrase, puissent avoir tout leur relief. En bref, penser sa vie sur le plateau, faire la différence entre celle de la personne et celle de la créature.

Mais il y a un paradoxe : j’ai remarqué que plus la personne derrière le nez est consciente et pense ses actions, plus elle prend du temps pour cela, plus elle donne le sentiment que la créature est idiote. Lire Clément Rosset dans « Le réel, traité de l’idiotie » m’a éclairé quant à l’état d’idiotie( 14 ). »

FD : « Dans la reprise de ton activité de création, avec ton spectacle solo "Le combat", tu files une belle métaphore entre les règles de la boxe et celles de l'art du clown, mais tout aussi bien comme un traité de vie quotidienne. Monter sur scène comme sur un ring, c'est un combat contre quoi, contre qui, avec qui ? »

VR : « Le combat ? Une métaphore oui.

Un homme apparaît. Ses premiers mots sont « Il est où ? ». Il dit qu’il s’appelle Blank. Blank, parce que ça claque, ça fout des claques. Il dit qu’il est venu pour en découdre. Au sol, on voit une grosse corde qui est posée et qui figure un ring. Du haut tombe une cloche.

Il y a donc l’idée du ring, d’un lieu de combat. Mais de quel combat s’agit-il ?

Le monde d’aujourd’hui est un ring. « Le combat » offre un regard sur notre temps, celui d’aujourd’hui où nombre d’entre nous sommes comme perdus, inadaptés. Où l’on se prend des coups, des revers, où l’on renonce et puis on se relève et ce n’est jamais fini. Nous n’en comprenons pas les règles, on embrasse au lieu de cogner, nous avons du mal à voir les choses telles qu’elles nous apparaissent.

En fait, je dois avouer que je ne connais rien à la boxe et que ce spectacle ne parle pas de boxe !

Mais la créature clownesque, face à toutes ces situations devant lesquelles nous résistons, nous montre le chemin praticable. Elle nous réconcilie avec le monde parce que dans les moments les plus tragiques, dans l’idiotie la plus totale, au sens où il n’y a plus de repère, elle nous met en joie, parce que l’échec est pour elle d’abord source de vie, de création. Je dis « d’abord » parce que pour la plupart l’échec est source d’autres sentiments, comme la honte par exemple.

L’enfant de quelques mois qui cherche à se mettre debout et tombe, il se relève et recommence, jusqu’à obtenir ce qu’il veut. Mais tomber pour lui reste une étape nécessaire parce que ça participe du processus.

Sur le plateau, suite à une improvisation qui vient d’avoir lieu, bien des comédien-e-s sortent des coulisses en commençant d’abord par dénigrer ce qui vient de se passer. Ils sortent en levant les yeux au ciel et en poussant un soupir de dépit. Je les arrête tout de suite et leur demande de fermer les yeux et de se souvenir de ce qui vient de se passer, dans le détail, et de parler d’abord de ce qui leur revient du voyage, si à un moment ou à un autre il y a eu jubilation, plaisir.

Ce travail doit être permanent, et j’ai le sentiment pour « Le combat » d’avoir voulu aller au cœur de moi-même, en quête de l’être intérieur, pour qu’il vive celui-là, qu’il ait sa place, dans son combat avec les filtres sociaux qui barrent le chemin.

Dans les années 90, dans une interview, j’avais dit : « je crois que le clown est un tout : mouvement, air, son, pensée. Sa parole est le cri de la naissance. Elle ne sera jamais discours… j’aimerais qu’elle jaillisse un jour… au bout sera l’ange peut-être ».

Mais ce n’est jamais acquis, ça échappe tout le temps, ça demande une vigilance de tous les instants.

Dans ta question tout à l’heure, tu dis : « un traité de vie quotidienne ». En fait, il y a quelques années, une philosophe est venue assister au travail et nous a dit : c’est plus que du théâtre ce que vous faites, c’est un traité de savoir vivre ! (nous étions en recherche autour des « Fragments d’un discours amoureux » de Barthes qui allait donner un peu plus tard le spectacle « Toute l’eau du déluge n’y suffira pas ».) Elle faisait écho à la nature du travail où, encore une fois, tout est source de vie, où la créature clownesque est une renaissance. Où les filtres sociaux, liés à l’éducation et à la culture, tombent ; où la notion de réussite ne peut qu’être décalée par rapport à la manière dont on l’entend habituellement, socialement. La réussite, ici, consiste à regarder « l’erreur » comme inespérée, comme un cadeau, et le jeu consiste à feindre d’en être l’instigat-rice-eur, tel un peintre qui a fait une tache sur sa toile, ne va pas l’effacer, mais faire en sorte qu’elle devienne quelque chose, qu’elle serve sa vision. Autrement dit, ce qui est donné à voir et à entendre, on ne peut l’effacer, dans tous les cas, ça va devoir servir ce qui déjà est là.

Adulte, quand quelque chose échappe, « rate », beaucoup se fustigent, on a honte, on se déteste. Parce que toute l’éducation nous mène à vouloir réussir, être parfait, plutôt que d’être dans un processus d’apprentissage ou de création qui ferait que, devant ce que nous appelons l’échec, l’erreur, nous serions à nous poser des questions : que peut devenir une perte d’équilibre, un geste maladroit, un mot qui échappe, toutes choses considérées habituellement comme maladroites ? Est-il possible d’accompagner, de transformer et faire en sorte que cela ait du sens ?

Il est aussi là, le combat, là où il nous faut nous déplacer par rapport à la culture et à l’éducation reçue, imposée, et nous retrouver au coeur de l’auto-apprentissage où, s’il est question de désobéir à quelque chose, c’est d’abord à nos manières habituelles de faire les choses. »

FD : « Pour conclure, Vincent, je souhaiterais que tu me dises quelques mots sur ta démarche pédagogique en formation, notamment la nécessité pour le clown de se frotter à des règles rigoureuses, un travail précis sur "l'exactitude du signe" : en quoi ces règles permettent-elles à l'acteur de faire émerger cette "créature" qu'est le clown ? »

VR : « La démarche est complexe et parfois paradoxale. Et il est difficile d’en parler de manière claire en quelques minutes.

Les règles sont des instruments de mesure. Elles permettent de se situer. Au contraire du dogme ou d’un système qui serait fermé, il est question de les utiliser à bon escient, selon le contexte, selon la nécessité. Elles sont outils à adapter selon la situation, au service de la clarté.

Pour l’actrice ou l’acteur, pour l’autrice ou l’auteur, dans l’écriture au plateau, voire aussi dans le « refaire » ou plutôt le « revivre », elles aident à une lecture fine de la situation, des actions, parce qu’elles permettent de se repérer, de repérer l’exactitude des signes (mots, gestes, …) : leur sens, leur valeur, leur relief, les liens, les rapports entre eux, etc.

La première démarche consiste à développer la capacité d’observer ce qui est, au coeur de l’expérience, les choses telles qu’elles apparaissent, et non ce qu’on croit ou pense qu’elles sont. Observer le détail et le rapport des choses entre elles, dans une vue d’ensemble.

Dans la vie quotidienne nous sommes, pour la plupart de nos actions, des êtres d’habitude, de routine. Nous ne pensons plus ce que nous faisons. Nous savons, par exemple, que nous nous levons et que nous nous asseyons, mais nous ne savons pas comment. L’usage de soi nous échappe. Par habitude les choses se font, dit-on, spontanément. Beaucoup considèrent la spontanéité comme une vertu première dans le jeu. Mais être spontané est aussi souvent synonyme de confusion, de « n’importe quoi ». « Le spontanéisme, c’est plein de préjugés »( 15 ).

On va toujours trop vite sur un plateau. Trop vite par rapport à la musique du dedans.

Beaucoup se perdent sur le plateau parce qu’ils répondent de l’autre. Sans même le savoir, il y a fusion dans la relation. Parce qu’on prend les choses pour soi, pour ce que nous croyons qu’elles sont, plutôt que de les prendre telles qu’elles apparaissent. Un exemple banal, mais très courant : deux clown-e-s sont en scène. Si l’un des deux dit les mots : « tu es là », ce peut-être une question, une affirmation, ce peut être adressé au public, à la ou au partenaire, à soi-même, à l’absent-e, à une déesse ou un dieu, etc. Mais la plupart du temps, la réaction de l’autre sera : ben oui, je suis là ! Paf ! L’adresse a été réduite à ce qui est convenu, il n’y a eu aucune réflexion, aucun recul, qui aurait pu ouvrir le sens. On a banalisé dans un dialogue apparemment évident, et il n’y a plus d’inattendu. Mais si l’on prend le temps de penser à partir des sensations, il y a bien des possibilités d’ouvrir le sens… Et ce « tu » peut tout à fait signifier que l’on s’adresse autant au public qu’à l’autre, à l’absent qu’à Dieu ou à diable.

Comment faire du lien entre les mondes visible et invisible, et être en mesure de rendre l’invisible visible ?

Au quotidien du plateau, il nous faut retrouver la conscience. Pour ce faire, observer dans les actions( 16 ) ce qui est, gestes, grains de voix, mots, rythme... comme ça se présente. Faire la différence entre l’observation pure et simple de ce que nous percevons et les interprétations, les projections que nous sommes constamment tentés de faire. Guetter, traquer cette tendance à en rester à ce qui est convenu, à ce qui semble aller de soi. Questionner ce qui se dessine,, gestes, grains de voix, mots, phrases, et ouvrir le sens. Ouvrir le sens c’est-à-dire, d'une action à la suivante, questionner les sens possibles, le cours de l'histoire qui se raconte. Et non seulement celle que je crois raconter.

Pour cela, il est question de faire la différence entre une conscience qui prend corps en amont (je pense ce qui va advenir et j'en pressens les effets avant d'agir), une conscience dans le courant de l’action (je m’aperçois de ce qui arrive en cours de route) ou en aval de nos actions (ce qui s’est passé m’est révélé a posteriori, parce que de l’extérieur quelqu’un ou quelque chose me restitue l’action).

C’est tout ce chemin d’ouverture de questionnement qui fera que l’idée n’en reste pas à l’état d’idée.

Nous marchons dans la rue. Et, encore une fois, généralement, nous n’avons pas particulièrement conscience de la manière dont nous marchons. Les choses sont automatiques. Nous marchons. Nous allons d’un point à un autre.

Une créature clownesque ou théâtrale, Bozo le clown ou Lady Macbeth, se déplace, marche dans l’espace fictionnel sur la scène. À l’instar d’une personne qui marche dans la rue, la créature ne se rend compte de rien. Elle est là, elle existe, mais elle ne s’occupe pas de savoir ce qu’elle fait ni comment.

En revanche, derrière la créature, le personnage, derrière le nez du clown, il y a quelqu’un, une personne, actrice-acteur qui, elle, se doit de savoir ce qu’elle fait et comment.

Il y a ce proverbe qui est amérindien, je crois : « Là où sont mes pieds, je suis à ma place ».

Être conscient ne suffit pas. Donner à voir la conscience est nécessaire. Être capable de donner à voir et à entendre, qu’on a vu et/ou entendu. Par des suspens, des silences, des étirements, des répétitions, etc. Alors nous avons le choix. Sans faire système de rien, nous pouvons effectivement décider de donner à voir et à entendre, ou pas. Mais, plus le travail d’une conscience en amont existe, plus le choix devient large. Il n’est pas non plus question de savoir tout ce qu’on fait, les choses peuvent échapper, et il y en aura toujours qui échappent, mais quand c’est le cas, la personnequi est derrière le nez, ne peut pas être dupe, doit en avoir conscience et pouvoir, le cas échéant, feindre d’en être l’instigatrice.

Nous, public, nous regardons la créature, mais en même temps, nous regardons la personne qui joue. Nous voyons qu’elle joue, mais nous croyons à ce qu’elle donne à voir et à entendre. Ce qu’elle donne à voir et à entendre, c’est la créature, c’est le poème. Il n’y a que ça. La créature, l’histoire qui se raconte, n’est visible que par ce qui est donné à voir et à entendre. Rien de plus. Non seulement ce que la personne a décidé consciemment de rendre visible, mais aussi ce qui est devenu visible parce que cela a échappé.

Le clown, c’est un art de la rigueur. Une grande rigueur, à ne pas confondre avec la rigidité.

Voilà : des règles, l’exactitude du signe. Faire émerger cette créature qu’est le clown, ça passe notamment par là.

S’occuper de l’exactitude du signe devient une nécessité : qu’il s’agisse de geste ou de son, de grains de voix et de mots, de tournures de phrase… se contenter de ce qu’on a voulu dire est insuffisant, et la manière dont cela a pu être entendu, vécu, importe tout autant. Ne pas se contenter du convenu, mais ouvrir le sens. Et avoir un désir, une nécessité d’écrire, de raconter quelque chose, de quelque manière que ce soit.

« Caminante no hay camino, se hace el camino al andar ».( 17 ) (« Toi qui marche, il n'y a pas de chemin. Le chemin se fait en marchant »).

Et nous avons chacun le nôtre de chemin, n’est-ce pas ? »

FD : « Un grand merci, Vincent, de nous avoir permis de mieux te connaître et de mieux comprendre ainsi les ressorts de ta passion pour cet art. »

Notes :

(1) Alberto Giacometti. Cité dans « Visages de l’art moderne », Jean Clay, 1969

(2) Simone Benmussa, Entretiens avec Nathalie Sarraute, La renaissance du livre.

(3) Dans un spectacle vu en 2019 au Cirque Électrique, « 3 clowns », Lionel Bécimol, alias Airbus, la raconte de manière joliment dérisoire.

(4) Guy Ramet (1932 - 2012), metteur en scène, comédien et pédagogue belge. Spécialiste en expression corporelle, il a animé de nombreux stages : expression corporelle, travail du masque, improvisations, techniques de base du clown, travail vocal, travail du chœur... Il a été professeur de la section théâtre de l'IAD. Il a été fondateur et animateur du Centre du masque et du mouvement à Walhain.

(5) AFAA : Association française d’action artistique. Devenue ensuite Culture France, puis aujourd’hui Institut français avec le réseau des Alliances françaises.

(6) Claude Régy, Les états latents du réel, dans Le corps le sens, Seuil. ISBN 9782020928472

(7) Anne Cornu

(8) Laurence Camby

(9) Avant cela, en Belgique, ma compagnie s’appelait Théâtre-Tout-Court.

(10) Claude Régy, Op cit.

(11) Les méthodes d'éducation somatique sont entre autres la Méthode Feldenkrais™, la Méthode Alexander, l'Eutonie, Gymnastique Holistique-Méthode du Dr Ehrenfried®…

(12) Moshé Feldenkrais.

(13) Moshé Feldenkrais.

(14) Clément Rosset, Le réel, traité de l’idiotie, Les éditions de minuit, ISBN 9782707318640. « Idiôtès, idiot, signifie simple, particulier, unique ; puis, par une extension sémantique dont la signification philosophique est de grande portée, personne dénuée d’intelligence, être dépourvu de raison. Toute chose, toute personne sont ainsi idiotes dès lors qu’elles n’existent qu’en elles-mêmes, c’est-à-dire sont incapables d’apparaître autrement que là où elles sont et telles qu’elles sont : incapables donc, et en premier lieu, de se refléter, d’apparaître dans le double du miroir. »

(15) Jean Oury. Le tact et la fonction soignante, entretiens avec le Dr Oury réalisé par Nazim Djemaï. Visible sur Youtube

(16) Jean-François Billeter, Pourquoi l’Europe, réflexion d’un sinologue, Allia. « … la conscience de soi se forme au sein de notre activité. Elle apparaît quand, par moments et à des degrés divers, par une sorte de condensation, cette activité devient sensible à elle-même. »

(17) Antonio Machado, poète espagnol.