Interview de Tom Roos

Silvia Rossini : « Bonjour Tom ! Pendant longtemps, j’ai cru que tu étais sud-africain... mais tu es d’origine belge ! »

Tom Roos : « Oui, mes parents sont belges. Moi je suis né en Afrique du Sud ; à l’époque mon papa travaillait au Katanga, au Congo belge.

Je n’ai pas de souvenirs d’Afrique du Sud - j’étais trop petit - mais quand j’y suis allé la première fois, je m’y suis senti bien. »

S.R. : « À quel moment as-tu décidé de devenir clown ? »

T.R. : « Quand j’étais enfant, j’aimais faire des petits spectacles.

D’abord, je croyais que j’allais devenir vétérinaire parce que j’aime beaucoup les animaux, mais quand j’ai commencé les études vétérinaires, j’ai compris que ce n’était pas pour moi. Trop de théorie. Je n’aimais pas l’atmosphère et j’ai décidé de faire archéologie et anthropologie, d'étudier l’art africain, mais je n’ai pas fini les études.

J’étais dans ma 4e année quand j’ai voyagé en Afrique Occidentale. Au lieu d’y rester deux mois, j’y suis resté 6 mois. Ensuite je suis revenu voir mon professeur et je lui ai dit : « Je ne veux plus étudier ça ; ce qu’on étudie ici, c’est comme de la matière morte et moi je veux étudier des choses vivantes. »

Alors je ne savais plus quoi faire. J’ai beaucoup voyagé.

J’ai écrit, assez bien ; je voulais devenir écrivain, mais je n’ai rien publié ou alors beaucoup plus tard. Je voulais devenir photographe, j’ai pris des belles photos, mais je n’ai rien publié. Je commençais à être désespéré sans savoir quoi faire de ma vie.

J’ai vu une annonce à Manosque, dans le midi de la France : « Lieu public, stage de trois semaines : masque, théâtre et clown ». Et j’ai fait les trois semaines : 2 heures de clown, 2 heures de masque et 2 heures de théâtre de rue. Et après, j’étais vendu. Ensuite, je suis rentré chez moi et j’ai commencé à jouer tous les jours dans la rue. »

S. R. : « Donc on pourrait dire que ta vraie école, c’est la rue ? »

T. R. : « Oui, c’est ça. J’ai fait beaucoup de stages aussi. Mais pour moi, celui qui m’a vraiment ouvert les yeux pour le clown que je voulais devenir a été Bolek Polivka, un clown tchèque qui n’est pas très connu ici, pourtant, il a travaillé dans le monde entier. On l’appelle encore « Number one ».

Quand j’ai commencé à jouer, j’avais le maquillage, les grosses godasses. Après, j’ai eu plutôt un clown réaliste. J’allais jouer dans la rue sans annoncer que j’étais un clown, sans qu’ils sachent : « Ah, il y a un clown qui va nous faire rire! »

Et on les fait rire et après ils le savent qu’il y a un clown, on joue le théâtre invisible, on crée un lien avec le public, on le rend complice. »

S. R. : « Ensuite, t’as rencontré Philippe De Maertelaere, qui est devenu ton partenaire. »

T. R. : « Je jouais beaucoup dans la rue à Gent, les après-midi, toujours au même endroit, quasiment tous les jours et quand j’avais fini de jouer et que l’argent était dans ma valise, j’allais dans mon bistrot préféré, qui était aussi ma banque. Eux ils avaient besoin de petite monnaie et moi j’avais besoin de billets, et en général je passais le reste de la journée et de la nuit là-bas. C’est là que j’ai rencontré Philippe, il était souvent dans ce café. Je le connaissais de loin. C’était quelqu’un qui voyageait beaucoup et il me faisait rire.

Je lui ai dit : « Je veux être clown. Tu ne veux pas devenir clown avec moi ? » Il m’a dit : « Oui, c’est une bonne idée ». En plus, il avait un œil sur ma sœur. Et je lui ai dit : « Je vais jouer dans l’école où elle enseigne. » « Ah oui ? Je viens aussi ! » a-t-il répondu. Et comme ça nous avons commencé.

On avait beaucoup de temps et pas d’engagements. Donc si on voulait partir du jour au lendemain, c’était possible. On avait aussi la chance d’avoir un lieu gratuit et assez grand pour travailler. On se voyait quasiment tous les jours là-bas et on expérimentait. Au début, on était des très mauvais acteurs, mais quand même, on prenait l’attention. On a trouvé un agent qui nous a vus et qui a dit : « Je peux être votre agent ». C’était le début des années 80 et c’était le boom des festivals de théâtre de rue.

Nous, on ne parlait pas dans nos spectacles et très vite, on est parti à l’international. On avait un style commun, c’était très visuel, lisible. On n’était pas des vrais comédiens. On inventait des nouveaux mots pour notre style de jeu qui était nouveau. En flamand, notre style était défini « ondergekoeld spel », littéralement comme de l’eau qui est à température inférieure à 0°, mais qui n’est pas encore de la glace.

L’important pour nous c’était « Less is more ». Le moins, c’est le plus. Rien faire, mais tenir longtemps. Nous nous sommes inspirés beaucoup des animaux, mais sans masque. Il s’agissait de prendre des trucs de certains animaux.

Au début dans la rue, on n’avait pas encore un spectacle, on avait deux personnages, deux balayeurs de rue qui étaient un peu plus lents que les vrais balayeurs de rue. Quand on jouait, il n’y avait pas de spectacle, mais on jouait parfois facilement deux heures en ajoutant à chaque fois des petits trucs. »

S. R. : « Il y a eu les arroseurs aussi… »

T. R. : « Oui, pour les arroseurs, c’était la même chose. Après des années, on avait une structure, d’abord un peu réaliste, puis un peu surréaliste, un peu plus explicitement clown. D’abord les gens, ils y croyaient, nous, on ne voulait pas jouer les extravagants.

Je connais des clowns qui sont très maquillés, certains croyaient qu’il faut mettre une perruque rousse et rire fort pour être drôle. Et là, c’est un peu Bolek Polivka qui nous a expliqué que tout le monde dans sa vie est parfois un clown, volontairement ou pas. L’oncle qui est comptable et qui boit un porto de plus à la fête de mariage, fait rire tout le monde et le lendemain est très sérieux. Là, c’est voulu. Mais il faut qu’il boive un verre. Après tu as celui qui marche sur un caca de chien, c’est drôle. Mais là, c’est involontaire. Ce sont des situations, des vraies situations. »

S. R. : « Ce clown minimaliste est celui que tu enseignes... »

T. R. : « Oui. En quelque sorte, il s’agit de partir de toi-même et te donner une certaine liberté. Donc, au lieu de mettre un costume, le travail est d’enlever ce costume que nous avons tous par l’éducation. Notre verticalité, notre immobilité. Quand on est jeune, nous sommes des enfants : on bouge partout, on monte sur la table, on renverse la chaise, car elle est un vaisseau spatial ! Après un bout de temps tout ça c’est interdit. On apprend la peur du ridicule. Parce que tout le monde doit grandir comme un adulte sérieux. « Maintenant, il faut être sérieux, sinon t’es ridicule. » Tout le monde doit grandir en étant sérieux, on met une cuirasse pour se protéger. C’est cette cuirasse-là qu’on apprend à défaire, on apprend à aller dans le corps plutôt que dans la tête. En adulte, on a appris à rester dans la tête. »

S. R. : « L’action vient donc avant la parole. »

T. R. : « Tout à fait. On apprend à réagir avec le corps. Puis il y a l’autre humour, c’est « avoir de l’esprit ». Les gens qui sont très drôles en verbe, on dit qu’ils ont de l’esprit. C’est dans la tête. Ce sont des gens qui peuvent rester très bien à la verticale et être très drôles, mais ce n’est pas donné à tout le monde. D’être clown ce n’est pas donné à tout le monde non plus. Tout le monde peut l’apprendre, s’il en a envie. Mais pas tout le monde en a envie. C’est un peu se libérer de ses propres inhibitions. Mais il y a une rigueur aussi, une discipline. Parfois, il y a des clowns qui disent « Ah, je suis clown, je me libère ! Je fais ce que je veux ! ». Ils partent dans tous les sens, ils ne savent pas où ils sont, tandis que le clown qui joue devant un public doit très bien savoir ce qu’il fait, car ce qu’il fait, il le donne. Et donc il doit le faire d’une façon lisible. Si je t’écris un poème et qu'il est illisible, tu auras des difficultés à le lire et tu ne l’aimeras pas. S’il est écrit dans une belle calligraphie, lisible, même si tu ne le comprends pas, tu le trouveras beau.

Le langage corporel est universel. Dans les cours aussi : même si tu utilises les paroles, un chinois doit pouvoir suivre et comprendre, ou un enfant. Ça doit être clair. »

S. R. : « Vous avez choisi de jouer sans paroles pour pouvoir jouer dans le monde entier ou ça fait partie de votre démarche de simplification ? »

T. R. : « Oui, c’est sûr ! C’est pour ça. Mais parfois, on utilise la parole. Dans chaque spectacle, on a une petite chanson. Le corps est notre instrument et la voix aussi. La voix, même si on ne comprend pas, est très importante. Dans les cours de communication, les gens croyaient quand ils écoutent quelqu’un que tout passe par les mots, mais ce n’est pas vrai. Les gens vont plutôt écouter la façon de parler de la personne et s’ils aiment la voix de la personne, ils seront plutôt d’accord avec lui.

La voix aussi, c’est ce qu’on donne au public. Ça fait partie de notre être. On est visuel et sonore. »

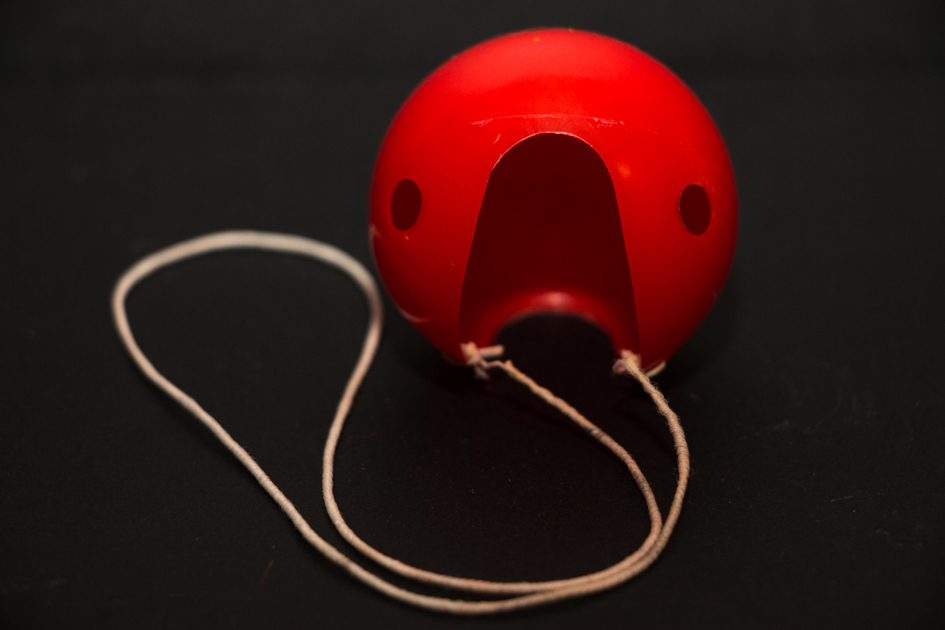

S. R. : « Je voudrais que tu nous parles d’un partenaire spécial : Boost. »

T. R. : « C’est mon meilleur prof. Un chien de rue. Même quand il était avec moi. On venait tous les deux de la rue. J’ai beaucoup appris de lui. Au début, quand j’allais jouer tout seul, je voulais qu’il reste à la maison pour ne pas être gêné. Un jour, il était à la porte quand je voulais sortir et je lui ai dit « Boost, tu restes là ». Et lui, sans parler bien sûr, m’a dit : « Non, je viens avec toi, je suis ton copain, je vais t’aider !». « Allez, viens avec moi ! ». J’avais le trac, mais je pose ma valise et aussitôt, il se met à coté de ma valise en face de moi comme un gentleman et il me regarde avec sa bonne tête et il regarde les gens et déjà les gens s’arrêtent et regardent et puis ils voient qu’il y a quelqu’un derrière le chien. Ils me regardent… Et ils payent le double qu’avant. Parfois, les gens veulent donner des sous, mais ils sont gênés, ils n’osent pas rentrer dans cet espace que tu as créé. Et alors avec le chien, c’est plus facile. Ils viennent chez lui et ils font des petites blagues, que j’entends.« Voilà, c’est pour ton bifteck, ce n’est pas pour lui, hein ? ». Ils lui parlent. Et lui, il aimait jouer. Je n’étais pas son premier patron. Le premier, je crois qu’il était méchant avec lui et qu’il le frappait avec un journal. À chaque fois qu’il y avait du papier, il le mangeait, il en faisait des petits morceaux. Quand je bougeais un journal, il avait une crise d’énergie, il bougeait. Le premier sketch que j’ai fait avec lui c’était avec un journal. J’avais peur du chien, je cours avec mon journal, c’était un peu un numéro de toréador, il faisait des bonds et des bonds, à la fin, je lui laisse le journal et lui tout seul avec le journal le déchire en morceaux. Et moi je ne fais plus rien et tout le monde regarde le chien. Une fois qu’il avait compris que les gens riaient et que c’était drôle alors il faisait la même chose avec un rouleau de papier toilette, il faisait un ballet avec. Il était conscient de ça. Les chiens, ils nous lisent très bien. Quand les chiens font quelque chose pour les hommes, parfois, ils le font pour obtenir quelque chose à manger, mais Boost il faisait ça pour le plaisir, on faisait ça ensemble. »

S. R. : « J’ai vu votre trio : toi, Philippe et Boost avec les lunettes de soleil. C’était extraordinaire. Comment avez-vous fait ? »

T. R. : « Pendant des années, lui il faisait la caisse et moi, je jouais un spectacle.

À un moment donné j’étais un peu fatigué et j’ai dit au public que j’arrêtais le spectacle… C’était en participation avec le public, j’avais appelé quelqu’un sur scène et je me rendais compte que ce n’était pas la bonne personne. Quand tu appelles quelqu’un du public, il ne faut pas que ce soit quelqu’un qui veut absolument jouer, ni quelqu’un qui ne veut pas, mais quelqu’un qui ne refuse pas de jouer et que tu peux mettre en valeur. Donc je dis : « Ok, je vais arrêter le spectacle ». Et bien sûr, le public rit ! « C’est vrai, et d’ailleurs je vais faire ma valise ! » Et je m’assieds sur le petit mur et je commence à faire la valise. Boost vient à côté de moi. On s’arrête et on regarde le public. Et tout le monde s’arrête et nous regarde.

C’était un moment magique. Et puis il y a une jolie nana qui arrive avec sa chienne, jolie aussi, elles passent devant le public. Moi, je regarde la nana, Boost regarde la chienne. Nous les suivons du regard, on ne fait que ça. Et tout le monde riait. Et là, je me suis dit : c’est ça ! Le soir même, j’ai commencé devant ma maison sur un petit banc avec Boost, j’ai commencé à faire comme lui. Là, c’était par hasard, ça a marché, donc on va reproduire ça. Il me faut des lunettes de soleil pour voir ce qu’il fait sans être vu. Mais si moi, j’ai des lunettes, il faut que lui, il en ait aussi. Ce n’était pas difficile pour lui, parfois, il mettait un chapeau, donc pour les lunettes pas de soucis. Ensuite pour voir mieux sans tourner la tête, je mets un miroir, et là quand il sort la langue, je sors la langue, quand il se lèche le nez, je me lèche le nez, des petits trucs comme ça… Et dans la rue ça marche ! »

S. R. : « Et à la télévision aussi... »

T. R. : « À la télévision surtout il fait chaud, et parfois Boost n’a pas envie de bouger beaucoup et les temps de la télévision sont plus rapides, donc on le manipule un peu : on jette une balle de tennis, par exemple. Dans la rue, il se passe toujours quelque chose, à la télévision, c’est autre chose. »

S. R. : « T’as déjà eu un spectacle solo en dehors de la rue ? »

T. R. : « Oui, je l’ai fait quand mes enfants avaient 4 et 6 ans. On était en vacances et je leur racontais des histoires et ils aimaient beaucoup. Je les ai écrites et je suis allé les raconter dans les écoles primaires et ensuite, on m’a demandé d’en faire un spectacle. Je l’ai « clownifié ». J’ai choisi quatre histoires, le spectacle durait une heure. Pour les petits une heure, c’est trop long donc j’ai fixé l’âge à partir de 10 ans. J’ai bien aimé jouer ce spectacle, ce que je n’aimais pas était faire la route tout seul ou être une semaine dans une ville lointaine, à l’hôtel… J’aime voyager seul, j’aime aller à la rencontre des choses, j’aime la vie nocturne aussi, mais je ne peux faire ça si je dois jouer le lendemain. Ce n’était pas mon truc. Mais je l’ai joué aussi pour des jeunes adultes en français. J’étais à Lille, au Prato et je demande : « Est-ce que je peux essayer ça ? » J’avais le texte écrit en néerlandais et je commençais en néerlandais et puis je disais : « Pour ceux qui ne comprennent pas bien, j’ai pris le dictionnaire ». « Ah, ça ne va pas marcher ? Ok, je vous le traduis. » Donc c’était traduction instantanée. Au début je ne pensais pas, mais ça a très bien marché ! Ça donnait une approche linguistique intéressante. Une expérimentation très intéressante. »

S. R. : « Tu as employé le mot « expérimentation ». À chaque fois que j’ai vu tes spectacles, j’ai eu l’impression de voir des « expérimentations », des bricolages d’objets… Je me souviens que dans un spectacle, tu devais crever un ballon avec un autre ballon que tu gonflais… Vous vous amusez à construire, fabriquer, essayer des choses… »

T. R. : « Quand j’étais enfant il y avait des livres « Garçons et science » où il y avait des expériences qu’on pouvait faire soi-même et c’est un peu dans ce sens là que Philippe et moi dans notre atelier avons travaillé.

En effet, quand je m’assois sur un ballon plastique, est-ce que je suis capable de me soulever moi-même par mon souffle ? C’est de la physique. C’est possible, mais il faut répartir le poids sur une surface plus grande. Il faut s’entraîner, mais c’est possible. Et puis on expérimente avec ça et pendant une semaine, on travaille sur l’air, le souffle, puis quand on trouve quelque chose, on prend un carton de bière et on note. Et pour construire un spectacle, on a des petits cartons et on les met en conséquence. Nos spectacles n’ont pas d’histoire, en quelque sorte, ils en ont une : en général, c’est l’amitié, la rencontre. Mais il faut qu’il y ait toujours : une introduction, une montée, un climax, une fin. Presque toujours, nous avons commencé d’une page blanche et en faisant des expériences. Une fois, nous avons fait un spectacle avec une idée de base, nous sommes partis de Robinson Crusoé et Vendredi, en nous inspirant du livre « Vendredi ou les limbes du Pacifique » de Michel Tournier. C’était sans paroles et nous sommes allés à la recherche des images qui nous racontent un peu cette histoire sans qu’elle soit explicite. »

S. R. : « Et dans vos expérimentations, comment sont nés les deux oiseaux ? Je trouve ce numéro extraordinaire. »

T. R. : « On s’était donné une contrainte, c’était comme celle de nous mettre des boites sur la tête. Les boites nous ont rendus fragiles et vieux. Une fois qu’on a découvert cette fragilité, nous avons fait des vieux. Avec les oiseaux au début, c’était la contrainte : qu’est-ce que ça va donner si je mets les mains dans le pantalon, et que je fais sortir les mains par le bas ». Au début, on essayait de faire des actions comme ça. À un moment donné, Philippe met les mains sur la table. Je lui dis : « Reste là et bouge d’un côté à l’autre ! ». Au début, je voyais un singe. Puis moi aussi, je fais comme lui et petit à petit nous sommes devenus des oiseaux. On voulait leur donner une voix aussi. Pour la voix, nous avons beaucoup cherché : avec un scotch, avec un ballon. Mais on ne pouvait pas utiliser les mains. Donc il fallait faire le bruit avec les pieds. Puis nous avons trouvé : le polystyrène sous les pieds. On est debout sur une plaque de verre. Ça prend des journées pour bricoler tout ça.Il faut bricoler le podium, il faut qu’il soit assez haut, etc. Au moment où on est devenu des oiseaux alors sont arrivés l’œuf, la nourriture, la naissance, les oiseaux qui sortent du nid… Une fois trouvé le concept, l’histoire vient. L’introduction, le conflit, l’amitié… »

S. R. : « Dans votre démarche minimaliste, vous n’avez pas de costumes ni de maquillage, ni de nom de clown. Il y a des clowns qui disent que le costume est important, qu’il est même la peau du clown. »

T. R. : « C’est vrai, le costume est important. Quand on fait le clown, on choisit.

Nous avions choisi le clown minimaliste aussi proche de nous-mêmes que possible, on était en duo, deux copains : Tom et Philippe. On était drôle déjà, puis avec Bolek on a cultivé ça : plutôt enlever le costume.

Nos personnages étaient Tom et Philippe. On a bien fait ce choix. Je sais que ce n’est pas pareil pour tout le monde. Quand j’enseigne pour aller voir les personnes malades de démence en clown, je sais que le costume est important. Au moment où vous mettez le costume, vous vous mettez en état de clown. C’est important pour se mettre en état de clown. Moi je l’ai fait tellement de fois que je me mets tout de suite en état de clown. Un bon chanteur ne va pas se chauffer la voix pendant une demie heure avant de chanter. »

S. R. : « Le costume peut être une façon de se mettre en situation de jeu. »

T. R. : « Oui, il peut l’être. Le costume est important. Je connais des clowns où le costume fait la moitié du travail. Il y a des gens qui mettent un costume et ils sont déguisés ; ça, je n’aime pas. Ils font les clowns en plastique. Nous avons choisi volontairement de ne pas avoir de costume, peut être qu’on voulait être novateurs. On avait un pantalon noir très confortable, classique et un pull très moche. Je me souviens qu’une fois une russe est venu nous voir et m’a dit : « Je ne pensais pas que vous étiez des professionnels au début, avec ces costumes. » »

S. R. : « Tu interviens aussi chez les personnes atteintes de démence ? »

T. R. : « Oui, de plus en plus. Ma maman a eu une démence les dix dernières années de sa vie. Nous avons eu la chance que la maladie se stabilise. Elle a toujours vécu chez ma sœur cadette et elle a toujours reconnu ses enfants. Elle était toujours joyeuse. Quand les gens perdent le contact, les personnes bienveillantes veulent ramener la personne avec démence dans le monde des « normaux ». « Maman, comment je m’appelle ? » Elle ne veut plus communiquer, car elle ne peut faire que des erreurs. Avec le clown, quand il va chez la personne avec démence, tout est bon. Le clown va être généreux, va suivre la personne, il ne va pas poser des questions. Il va faire des petites choses, un petit jeu sur la table, une chanson… Et selon la réaction de la personne qu’on visite, on peut élaborer quelque chose. Et là, c’est une liberté pour la personne avec démence, tout ce qu’elle fait, c’est une réaction positive. Le clown met la personne en position de jeu. On n’est pas sérieux. On n’est pas là parce que tu dois te laver, parce que tu dois me reconnaître… Le clown n’est là que pour donner et dès qu’il reçoit quelque chose en retour le clown est content. Il y a des petits miracles qui se font. Après la visite du clown, la maman reconnaît ses enfants ou elle se remet à parler. Ce sont des petits miracles. Il y a des moments de lucidité et de joie qui reviennent et qui rendent la vie agréable pour tous. Et là maintenant, j’enseigne à des gens qui travaillent dans les maisons de retraite pour voir l’approche du clown, pour en voir l’efficacité. Ça leur facilite la vie s’il y a communication, s’il y a joie. Parce que si les personnes avec démence sont joyeuses et qu'elles se sentent bien, elles ne vont pas s’opposer. Leur seule défense est de s’opposer. Ils ne peuvent plus communiquer et en plus les autres viennent les manipuler pour les obliger à faire des choses. Ils sont devenus objets. Alors ils se renferment de plus en plus en eux. J’enseigne ça en Belgique et au Portugal. »

S. R. : « Certains clowns qui interviennent auprès des personnes avec démence, le font costumés comme à l’époque de leur jeunesse pour leur faire revivre un temps dont ils ont une mémoire. Pour cela, ils leur chantent des chansons d’époque par exemple… »

T. R : « En effet, la chanson aide beaucoup. Je leur chante les classiques de la génération de ma maman. Je chante et souvent, ce n’est qu’après quelques minutes que les lèvres de la personne s’ouvrent et qu’elle commence à chanter. Et des chansons d’enfants, aussi. Toutes les petites chansons d’enfant que j’ai appris, je les connais encore. C’est ancré. Celles que j’ai apprises dans mes trente ans, je les ai oubliées. Pour moi ce n’est pas nécessaire que le costume soit d’époque, mais il faut que le clown soit beau ! Une belle chemise, une cravate, un beau pantalon. Si la personne ouvre les yeux et dit : « Ah, vous êtes beau ! » c’est qu’elle a déjà un bon sentiment. Moi, j’aime les beaux costumes. Pour moi c’est comme si j’allais voir ma mère ou mon grand-père : avec beaucoup de respect ! Et surtout, on ne leur parle pas comme à des enfants. Moi, je dis : « Bonjour Madame, est-ce que je peux vous rendre visite ? » Pas de tutoiement. Ensuite, si la personne me dit de l’appeler par son prénom, c’est différent. Je fais toujours des salutations très répétitives mais lisibles dans le corps. On fait des révérences, on se courbe, on se met à genoux, on montre le cœur. On montre des images claires. On prend le temps. « Est-ce que je peux prendre votre main ? Est-ce que peux m’asseoir à coté de vous ? » Je ne demande jamais « Qu’est-ce que vous avez mangé ? » Car ils ne savent pas ce qu’ils ont mangé, peut être qu’ils ne savent même pas s’ils ont mangé. Pas de questions, on demande juste la permission, on laisse la personne prendre la direction de ce qui va se passer. C’est la personne visitée qui décide de tout. »

S. R. : « Tu connais la Grande Famille des Clowns. Aurais-tu un message à faire passer à ses membres ? »

T. R. : « Dans ce monde qui se durcit de plus en plus, notre raison d’être devient de plus en plus importante. Le clown qui est venu du cirque, et ensuite a pris le théâtre, la rue, il est allé dans le monde entier. Maintenant, il y a les clowns sans frontières, les clowns dans les hôpitaux, il y a aussi les clowns politiques… Mais moi j’ai peur de ça. Ils vont « declownifier » en allant dans le politique. Le clown est de plus en plus important... »